|

|

|

|

|

|

|

|

|

HD - Pleikartsförsterhof |

Robert Fréard

Geboren 1926

Wohnung: Raon l'Etape

Zwangsarbeit bei Grau-Bremse,

Pfaffengrund

Lager: Pleikartsförsterhof

|

Robert Fréard in seinem Haus in Raon l'Etape

|

|

Ankunft in

Heidelberg

Das Besondere war: Wir wurden aufgeteilt in der alten Universität

[= Marstall]: Wir kamen zu Grau-Bremse. Wir waren zwischen sieben und

neun bei Grau, also ein kleines Kommando, wenn ihr so wollt.

Lager in einem Wohnhaus im

Pleikartförsterhof

Ich habe in der Grau Bremsenfabrik im Pfaffengrund gearbeitet und ich

wohnte auf dem Pleikartsförsterhof, einem kleinen Weiler da. Wir

waren in einem Privathaus untergebracht, welches einer Frau Crone

gehörte, ihr Sohn war Arzt, glaube ich. Ich habe diese Haus

später wiedergefunden, aber es war sehr verändert.

Aber wir waren sehr wenig bewacht. Wir waren in diesem Privathaus

allein, aber wir waren ein wenig abhängig von einem Kommando von

Kriegsgefangenen, die sich in einer Kneipe auf dem

Pleikartsförsterhof befanden. Da war so ein Gasthaus am dem

Dorfplatz da im Weiler. Und der Besitzer des Gasthauses war

gleichzeitig ein wenig verantwortlich für das Kommando von

Kriegsgefangenen, welche in einer Baracke lebten, die im Hof des

Gasthauses stand.

Unterkunft der Zwangsarbeiter

von Grau-Bremse im ersten Stock dieses Häuschens. Der Sohn

von Frau Crone war Kunstmaler, sein Vater Bibliotheksrat an der

Universitätsbibliothek

|

In dem kleinen Haus gab es einen kleinen Ofen mit einer Feuerstelle und

einen kleinen Gasherd in einer Küche im Erdgeschoss, direkt neben

dem Zimmer der guten Dame. Und dort feuerten wir ein wenig an. Damit

wir heizen konnten, das sage ich euch, da haben wir alle Pflöcke

rausgerissen von den Zäunen entlang der Eisenbahnlinie, die wir

fanden. Und dann haben wir die ganze Umzäunung vom Sportplatz in

Kirchheim abmontiert. Wir haben für die Heizung absolut

nichts bekommen...

F: Ihre Unterkunft war also geheizt?

Nein, der Ofen heizte in der Küche, nein, wir hatten [im Quartier]

überhaupt keine Heizung. Ich legte meinen Mantel auf mein Bett und

dann die Kartoffeln in meinen Hut.

Das Haus war nur zum Teil beschlagnahmt, und

diese gute Dame, die schon sehr alt war, lebte in zwei Zimmern im

Erdgeschoss. Und wir hatten im Erdgeschoss die Küche, die

nach hinten hinausging und dann waren wir im Obergeschoss in auch

nur zwei Zimmern untergebracht.

Wir waren getrennt, wir waren unter uns. Beim Eingang gab es einige

Stufen, links waren die beiden Zimmer der braven Frau, rechts war

unsere Küche, und dann stiegen wir die Treppe hinauf.

|

|

Arbeit in der Fabrik

Von diesen Gefangenen [aus dem Gasthaus-Lager] arbeiteten viele mit uns

in der Fabrik. Sie haben uns den Weg zur Arbeit gezeigt. Man ging zu

Fuß, man überquerte die Eisenbahnlinie, dann kam man in den

Pfaffengrund. Da gab es ein Wohnviertel, mit einem Wasserbassin sicher

für mögliche Brände. Und dann von da überquerte man

die Straße nach Heidelberg, um in die Fabrik zu kommen, die

gegenüber lag.

Wir fabrizierten Einzelteile für die Eisenbahn, Vorrichtungen

für dampfgesteuerte Waggonbremsen, und dann auch andere

Bremsvorrichtungen für Luftdruck.

denn wir arbeiteten in Schicht: Eine Woche am Tag und eine Woche in der

Nacht, jeden Tag jeweils zwölf Stunden mit einer

kleinen Unterbrechung für die Mahlzeit

Unsere kleine Gruppe war über die ganze Fabrik verteilt. Es gab da

viele französische Kriegsgefangene, Leute aus Paris, Leute aus

Nordfrankreich, die ein wenig die Kontrolle über die Fabrik

mitbestimmten: Das waren Spezialisten, sie schärften die

Werkzeuge, weil sie die Spezialisten waren, und es gab praktisch kaum

mehr Deutsche

Ich war verantwortlich für diese kleine Gruppe auf dem

Pleikartsförsterhof, denn ich habe ein wenig deutsch gesprochen,

was ich in der Schule gelernt hatte, deshalb hat man mich zum Sprecher

der Gruppe ernannt. Ich war damals 19 Jahre alt. |

Was mich überrascht hat: da kamen mit uns zum Arbeiten

KZ-Häftlinge, ich weiß nicht, wer sie waren. Aber ich habe sie da in ihren

gestreiften Anzügen gesehen. Sie haben nicht mit uns zusammen gegessen.

Sie wurden dazu in eine besondere Ecke gebracht während der Mahlzeit

mit ihren Wachleuten. Wir wussten nichts von ihnen, ob es Franzosen

waren wie wir. Das war auf dem Fabrikgelände. Ich weiß nicht, von welchem

Lager sie kamen. Einer von ihnen hat mich sogar [auf Französisch] nach

einer Karte und einem Messtischblatt gefragt. Es war ihm gelungen,

mich zu fragen, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden [worum es ihm

ging].

F: War das eine kleine Gruppe?

Das war eine kleine Gruppe politischer Gefangener, ich habe nur mit einem

einzigen gesprochen...

Es waren auch Russen da mit uns, das waren Frauen.. Es gab da Arbeiter aus

fast überall her..

Aber man hat uns korrekt behandelt. Deshalb habe ich nichts gemacht, was in

Richtung Entschädigungsantrag geht. Es war korrekt, wir wurden nicht

misshandelt.

|

|

Verpflegung

Die Verpflegung war sehr unterschiedlich. Denn wir haben einmal am Tag

eine Mahlzeit bekommen, das war fünfmal in der Woche, .

Man konnte sich fast satt essen, das Essen war nicht extrem wichtig,

wenn ihr so wollt. Ich habe nicht sehr viel Hunger gehabt, nein. Und

die anderen Mahlzeiten haben wir selbst gemacht.

Frage: Sie haben Marken bekommen?

Also hört mal, die Deutschen waren ja im Grund nicht

verrückt, die Leute von der Fabrik. Damit wir gearbeitet haben,

haben sie uns Essen gegeben. Da wir nur fünf Mahlzeiten in der

Woche erhielten, gaben sie uns Geld, damit wir uns etwas kaufen

konnten. Ich bekam also einen Lohn, aber der war natürlich

unbedeutend.

Aber mit dem Geld konnten wir mit der Straßenbahn fahren. Wir

waren ja frei, ich hatte einen „Ausweis“. Ich bin einmal von Gendarmen

angehalten worden, die nach meinem Ausweis gefragt haben, das war alles.

Werkausweis

von Robert Fréard

Der Personalchef hat mir Gruppenmarken gegeben und abends mussten

wir Einkäufe machen. Wenn ich um sechs Uhr abends aus der Fabrik

kam, dann war es schon ganz dunkel. Das war im November, da wurde

abgedunkelt, es gab Luftschutzräume. Und ich kannte da

überhaupt nichts, gar nichts, und konnte die Sprache nur ein

wenig.

Aber da habe ich eine französische Dame gefunden von etwa vierzig

Jahren, die war die Geliebte eines deutschen Offiziers, die aus

Frankreich weggegangen war und mit uns in der Fabrik arbeitete. Eine

Woche lange führte sie mich in die ganzen Geschäfte, um die

Einkäufe zu machen. Sie machte die Einhäufe, ich nahm die

Waren mit und dann teilte ich sie mit den Kameraden am Abend.

Wir konnten auch in Restaurants gehen. Zum Beispiel am

Sonntagnachmittag: wir hatten Weißbrotmarken in unserer Ration.

Diese Marken für Weißbrot haben wir aufgehoben und an den

Sonntagnachmittagen sind wir in die Konditorei gegangen, wir haben ein

Dessert gegessen, wir haben einen Kaffee getrunken, sogar ein Eis

manchmal, wo man einen Radioempfänger hatte.

|

Kleidung

Also mit den Kleidern, das war schlimm: Ich bin weggegangen mit einem

Hemd, einem Pullover, einem alten Mantel und dann mit einem Paar Stiefel

[wegen der angeblichen Erdarbeiten] sowie mit Socken. Die Stiefel waren

schon durchlöchert während des Fußmarsches nach Hemingen, den wir am

Anfang machen mussten. Ich hatte also nasse Füße.

Und dann konnte man sehen, wie die die Socken kaputt gingen. Ich habe die

Enden der Ärmel meines Hemdes abgeschnitten, um daraus Socken für meine

Füße zu machen. Und dann haben uns die Deutschen Holzschuhe geliefert.

Und das, das war schrecklich, denn darin bekam man schmerzende Füße, das

war eine Qual, wirklich die Füße im Feuer.

Nach einigen Tagen haben wir blaue Arbeitsanzüge bekommen. Aber dafür

mussten wir bezahlen, ich glaube, dass sie 20 Mark gekostet haben. Und wir

hatten doch noch kein Geld...

Also die Kriegsgefangenen in der Fabrik haben uns misstrauisch

beäugt. Ich habe mich gefragt, was da los war. Ich bin ihrem

Vertrauensmann in der Toilette der Fabrik begegnet. Und da habe ich

gesagt: „Was habt ihr gegen uns?“ Er hat mir gesagt: „Hört mal, ihr

seid Kollaborateure! Ihr gehorcht den Deutschen!“

Nun hatte ich hatte jedoch im meinem Geldbeutel Flugblätter, die uns die

Amerikaner mit Granaten herübergeschossen hatten in Granaten. Sie waren

an den Ecken angebrannt. Diese Flugblätter habe ich den Kriegsgefangenen

gezeigt und ihm erklärt: „Sie haben uns deportiert [in der letzten

Minute]..."

So hatte ich den Beweis geliefert. Am nächsten Morgen gab es die Marken,

er hat mir Geld gegeben und ich konnte damit die Arbeitsanzüge kaufen.

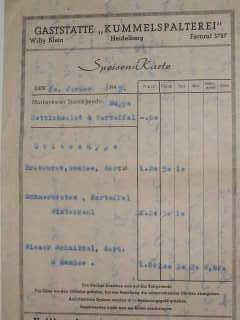

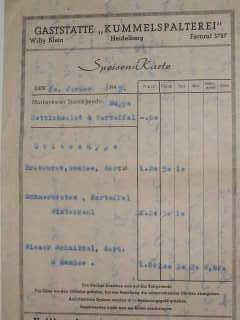

Speisekarte der "Kümmelspalterei" vom 20. Januar 45, wo

Herr Fréard offensichtlich eingekehrt war. Er hat sie

aufgehoben, weil ein französisch sprechender Gast auf der

Rückseite notiert hatte, wo man als Kranker Krankengeld bekommen

konnte.

|

|

Was schlimm für mich war

Wir waren Nomaden, von niemand anerkannt, völlig ignoriert von

allen, ohne Kontakt zu unseren Familien, ohne zu wissen was bei uns zu

Hause los war. Das war schon ein wenig hart. Wir haben überhaupt

nichts gewusst.

Allerdings sind einige unserer Kameraden geflohen, ich glaube, es waren

vier.

Wenn man etwas von Raon erfahren hat, dann nur ganz indirekt: Als wir

von Raon wegkamen, hatten dort französische Milizionäre

gewütet [unter der Leitung der Gestapo]. Sie haben mitgewirkt bei

der Verhaftung des Bürgermeisters [der dann vor dem Rathaus

erschossen wurde].

Siehe die Gedenktafel in Raon auf der Eppelheim-Seite.

Und diese Milizangehörigen haben wir in einer Kneipe in Kirchheim wiedergefunden, das ist

doch verrückt! Wir konnten aber nichts machen, wir haben

überhaupt nichts gemacht gegen sie.

Es hatte ja vor unserer Deportation Auseinandersetzungen mit dem Macquis

gegeben.

|

Kontakt zu Deutschen: Baiertal

Um Essen zu

bekommen, sind wir an den Sonntagen zu den Bauern gegangen, um

Kartoffeln zu bekommen. Wir hatten ein kleines Dorf entdeckt, das

Baiertal heißt, das liegt nahe bei Wiesloch. Wir fuhren mit der

Straßenbahn dorthin. Und dort sind wir auf eine Weise

empfangen worden, also das war außergewöhnlich: Wir sind

sogar vom Bürgermeister des Dorfes begrüßt worden, das

ist doch verrückt, oder? Der hat uns einen Milchkaffee angeboten

und Weißbrot mit einer kleinen Wurst.

Das war fast jeden Sonntag, wenn wir hingehen konnten. Und wir bekamen

Kartoffeln auf den Bauernhöfen. Die französischen

Kriegsgefangenen dort haben uns das gegeben.

Über den Geisteszustand der deutschen Bevölkerung kann ich

mich nicht beklagen. Außer über einige junge Nazis, die sich

aufgeplustert haben, als die Ardennenoffensive begann. Das war im Monat

Dezember 1944 während dieser Ardennenoffensive. Da hat sich die

Bevölkerung von neuem uns gegenüber ein wenig

verächtlich verhalten. Aber das hat nicht lange gedauert.

Wirklich, einmal habe ich dort eine alte Dame getroffen, die mir Fett

gegeben hat, die mir Schweineschmalz gegeben hat und dann Tabak. Sie

haben dort Tabak angebaut. Und ich habe gefragt, was ich ihr dafür

schulde. Und sie hat geantwortet: Gott wird es mir zurückgeben.

Ich habe dort eine Bäckerei entdeckt: Wir bekamen dort doppelt

soviel Brot wie wir Brotmarken hatten.

|

|

Kriegsende, Befreiung

Die alte Dame, Frau Crone, ist gerade in dem Augenblick

gestorben, als die Amerikaner angekommen sind. Und es gab einige Lumpen

unter uns, die dann in ihrer Habe geplündert haben...

Als die Amerikaner gekommen sind, haben sie uns fast schlimmer

behandelt als die Deutschen.Wir waren froh, sie ankommen zu sehen, wir

hatten weiße Fahnen. Sie haben uns aufgeladen mit ihren

Waffen.Wir sind mit den Amerikanern zusammen nach Kirchheim

hineingefahren.

Nach der Ankunft der Amerikaner verbrachten wir zwei Wochen in

einer deutschen Kaserne. Da hatten wir mehr Hunger als die ganze Zeit

vorher. Diese Kaserne war in Heidelberg oder in der Umgebung von

Heidelberg und dann wurden wir repatriiert über Mannheim. |

Robert

Fréard, Repatriierungsausweis

|

André Bayard

Geboren 1926

Wohnhaft in Deneuvre bei Baccarat

|

|

|

F: Wie war die Verschleppung aus Frankreich?

Da war die Front ganz nahe an Baccarat. Die Deutschen dirigierten uns

nach Pexonne, wir waren mit der ganzen Familie nach Pexonne evacuiert.

Dort haben mich dann meine Schwester und meine Mutter in der Kolonne

davonziehen sehen. Die Deutschen befahlen, und wir mussten gehorchen.

Man hatte keine andere Wahl, manche dachten zu fliehen, ich nicht. Wir

wussten nicht, wohin es ging..

Die Fabrik, wo ich in Heidelberg arbeitete,

hieß „Bremsenfabrik“. Ich arbeitete an Material mit Dreharbeiten,

um es Euch genau zu sagen: das war für LKWs, glaube ich. Ich

war eigentlich kein Dreher.

Die Arbeit war nicht im eigentlichen Sinn hart, aber es waren

gleichwohl zwölf Stunden am Tag, zwölf Stunden am Tag und

zwölf Stunden in der Nacht, das wechselte ab.

Die Behandlung durch die Deutschen, darüber kann ich nichts

Schlechtes sagen, das ist alles. Und sonst habe ich meine Arbeit

gemacht. Sie haben uns verpflegt, damit wir arbeiteten...

Wir hatten genug zu essen, man schlug sich so durch. Wir bekamen eine

Mahlzeit in der Kantine, einmal am Tag, außerdem einen kleinen

Imbiss, das sie uns gaben.

Die Kleider -, wir hatten blaue Arbeitsanzüge, die sie uns

für die Arbeit gegeben hatten. Und die Schuhe hat man uns

repariert. Man verwies uns an einen Schuhmacher und dann hat er die

Schuhe repariert. |

F: Haben Sie

Heidelberg besucht?

Wir waren frei, aber wir hatten nicht viel Zeit, am Sonntag vielleicht,

wissen Sie. Wir hatten keine Freizeit, die ging vielmehr für

unsere Nahrungsversorgung drauf, für unsere Behausung. Man musste

etwas organisieren für die Heizung. Da war nur etwas Kohle, die

wir bekommen haben.

Wir haben etwas zu essen gesucht bei den Bauern. Es gab ein Dorf etwas

weiter entfernt, wo wir zu Fuß hingingen, und da gaben uns die

Bauern Kartoffeln, ein Stück Speck, manchmal bekam man sogar einen

Milchkaffee bei ihnen am Tisch. Sie ließen uns nichts dafür

bezahlen.

Oh ja es war schon ein Unterschied, wir haben mehr gelitten als in

Frankreich..., ich war allein, ohne die Familie, alle waren zerstreut.

Damals war ich 18 Jahre alt, ich hatte schon in einer Fabrik

gearbeitet.

Die Umstände waren nicht einfach, in Frankreich auch

nicht, aber in Deutschland habe ich mehr Unglück gehabt.

Lager Pleikartsförsterhof

|

|